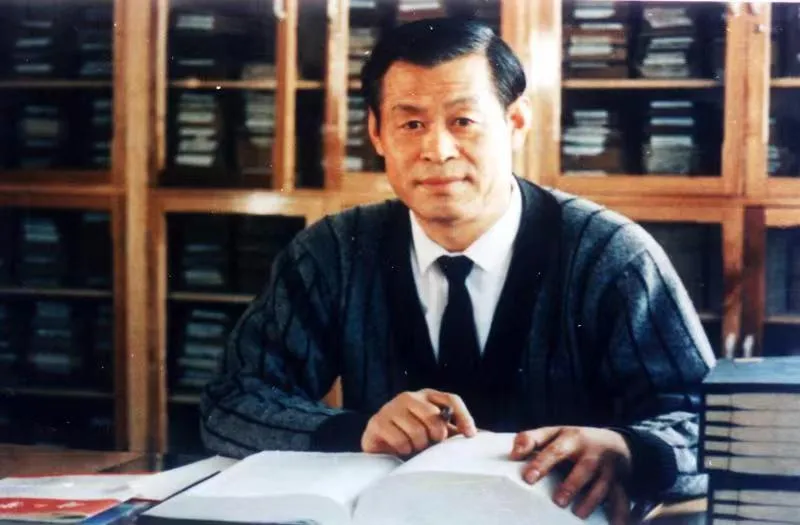

“健康是人的第一财富”,石学敏院士的话语仍在医院的回廊间萦绕。当医生、带学生、建医院,当年那个捧着针灸铜人踏月而归的年轻院长,用毕生心血将250张病床的小小院落,浇铸成蜚声国际的杏林圣殿。他掌心的茧痕里藏着惊世绝学,“醒脑开窍”针刺法如春雨,唤醒海内外中风患者麻木的肢体。

苍天敛容垂泪,百合垂首泣露。诊室未散的艾香里,翘首期盼的患者再也等不来那位手执银针的和蔼老人……2025年5月11日,当清晨第一朵柳絮飘落窗沿,中医学界痛失一位巨擘——中国工程院院士、国医大师、针灸泰斗石学敏因病医治无效,溘然长逝。他化作星辰,将八十六载春秋凝成永恒的针灸图腾。

抚今追昔,不禁感慨万千。提起石学敏院长,全院职工都会情不自禁地竖起大拇指,称赞他既是一位学有专长的医学家,更是一位卓有建树的院长。70年代末期,当时医院仅有250张病床,房屋低矮,设备陈旧。1983年,在年轻的石学敏院长带领下,乘着改革开放的春风,医院建设发生了巨大的变化,为医院的再次腾飞奠定了坚实的基础。他在医院管理模式上,创造了一个辉煌,当大家问他如何当好院长时,他曾说:我当院长,一是当好工程师,设计好图纸,犹如钻井的工程师与施工人员的关系,我管前一段,大家管后一段;二是管好自己,带领着大家一起干,越干才越有劲,要让老百姓信得过。石学敏院长将现代医院管理编织进望闻问切的经纬,让现代医院管理模式在艾草香里生根发芽。六十载寒暑,他将一张白纸的针灸学科绣成了国家中医针灸临床医学研究中心的金匾。

从1984年起,石学敏就着手用银针打开世界大门的工作。为了推广针灸,他不辞辛劳,跑遍大江南北的基层医院,提高当地的针灸水平。他开创的学习班已累计有8万多名医生参加学习,每期学习班,他都会亲自授课,倾囊相授、毫无保留。《石学敏针灸全集》等多部著作被翻译成英文、法文及西班牙文等语言出版,成为针灸教材。他先后赴100余个国家及地区讲学、诊疗,让世界认识了中医针灸的神奇疗效,为中医针灸走向世界作出了不可磨灭的贡献。他就像一座灯塔,照亮了中医针灸在国内外发展的道路。日本、韩国、德国、美国、法国、加拿大……无论是精英、孩童、老者,都曾在震颤的针尾中见证东方医学的神迹。他让小小银针在五大洲的白色、黑色、黄色皮肤上书写华夏密码。

持针如握剑,落针定乾坤。石学敏院士创立“醒脑开窍”和“针刺手法量学”针灸理论体系,开辟了中风病治疗新领域,推动针刺手法的规范化标准化发展。他研究制定的“石氏中风单元疗法”被国际医学界认可为“卒中单元”理念的重要组成,出版《中医纲目》《石学敏针灸学(英文版)》等著作50余部。忆往昔,石院长总是第一个来到科室,白大衣口袋里永远装着几根银针和一个小本子,随时记录临床发现。他总说“针灸医生的功夫在手上”,无论是患者还是学生都目睹过那双神奇的手——拇指与食指间的老茧是持针的印记,掌心的纹路里仿佛刻着人体经络图。多位针灸科老大夫回忆,他任针灸科主任时严格要求,针刺操作规范,组织业务学习,每日诵读经典,强化现代医学知识,从他们的语气中可身临其境地感受石院长当时的“严厉”,但正是这份“严厉”,造就了针灸学科过硬的技术功底。

落红不是无情物,化作春泥更护花。医院的后辈都叫他“石爷爷”,如今,斯人西去,“石爷爷”离开了这个纪元,北斗星旁多了一枚银色的针。他的学生们说,“5月的杏子,还泛着青,抬眼望云霞,与往昔没什么差别。这样平常的暮春,我们却痛失了您,2025年5月11日,世界在此刻分割,有您的曾经和失去您的以后”;他的老同学们说,“老同学,老同事,老领导,七十年音容笑貌仍在。呕心血,创伟业,展新篇,针灸翘首精神永存”;他的挚友说,“银针济世,醒脑开窍传仁术,德馨华夏昭医史;妙手回春,立说著书育后学,泽润苍生仰英灵”。

云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。学习石学敏先生的学术思想、传颂他的故事、赓续他的精神、完成他未竟的事业,是我们对他最好的纪念。

石学敏先生离我们那么远,又那么近,倘若他在天上知道有这么多人仍继承他的精神,继续用“醒脑开窍”造福苍生,一定会很欣慰。石院士书桌上的《灵枢》依然摊开在第九篇,砚台里的墨水尚未干涸。或许在某个晨曦微露的清晨,当新入学的医学生颤抖着刺入人生第一针时,会忽觉指间流过温热的指引——那是穿越时空的师徒契约,是永不熄灭的岐黄薪火。

文章来源:天津中医一附院

通知1_页面_1-e1761284644614.jpg)